Der Ball gibt den Ton an

+++ Fußball Besondere Trainingseinheit für Mädchen und Frauen des SV Ehringshausen: Blindenfußball kann Sichtweise ändern +++

Verlinkte Inhalte

Nieder-Gemünden. Blindenfußball! Allein schon das Wort gibt viele Rätsel auf. Wenn dann noch die praktische Umsetzung dazu kommt, ist das mehr als eine Herausforderung. Es ist eine Erfahrung, die denjenigen, die diese Sportart betreiben, mehr als nur Respekt zollt. Blindenfußball ist eine Meisterleistung jedes einzelnen Spielers, jeder einzelnen Spielerin. Dies stellten 17 Mädchen und Frauen des SV Ehringshausen mit Trainerin Vanessa Lanz bei einer Trainingseinheit in der Sporthalle Gemünden-Felda fest.

Vanessa Lanz, seit acht Jahren als Juniorinnen-Trainerin und Jugendleiterin des SV Ehringshausen 1921, war mit der Mädchen- und Frauenmannschaft ein zweites Mal ausgewählt worden für eine Trainingseinheit aus dem Förderprojekt „Blindenfußball – Neue Sporterfahrung“, eine Kooperation mit dem DFB, dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) und Telekom. Kam Blinden-Bundesliga-Spieler Marcel Heim (SG Seckbach/Frankfurt) in die Sporthalle „Blaue Lagune“, erläuterte diesmal Bundesliga-Spieler Daniel Hoß vom PSV Köln, der seit elf Jahren in mehreren Blinden-Bundesligavereinen wie Marburg aktiv ist, seine Sportart.

Blindenfußball in der Theorie, die Spielregeln, der Ball. Letzterer spielt – wie beim „normalen“ Fußball – die „entscheidende, aber gleich doppelt entscheidende Rolle“, weil er nur „geräuschvoll“ erkennbar ist. Dies wurde zusammen mit Team-Coach Birk erklärt. Das Geheimnis liegt im Ball. In dessen Inneren befinden sich mehrere Metallplättchen mit kleinen Kügelchen, die für ein rasselähnliches Geräusch sorgen. Der Ball wird von den Spielern rein über das Gehör wahrgenommen. Also: Fußball in absoluter Dunkelheit; etwa so, als würde das Flutlicht im Stadion ausfallen und die Begegnung dennoch vom Schiedsrichter angepfiffen.

Die Spielregeln sind ansonsten gleich; Das Spielfeld misst 20 mal 40 Meter, es wird auf Kleinfeld-Tore gespielt.

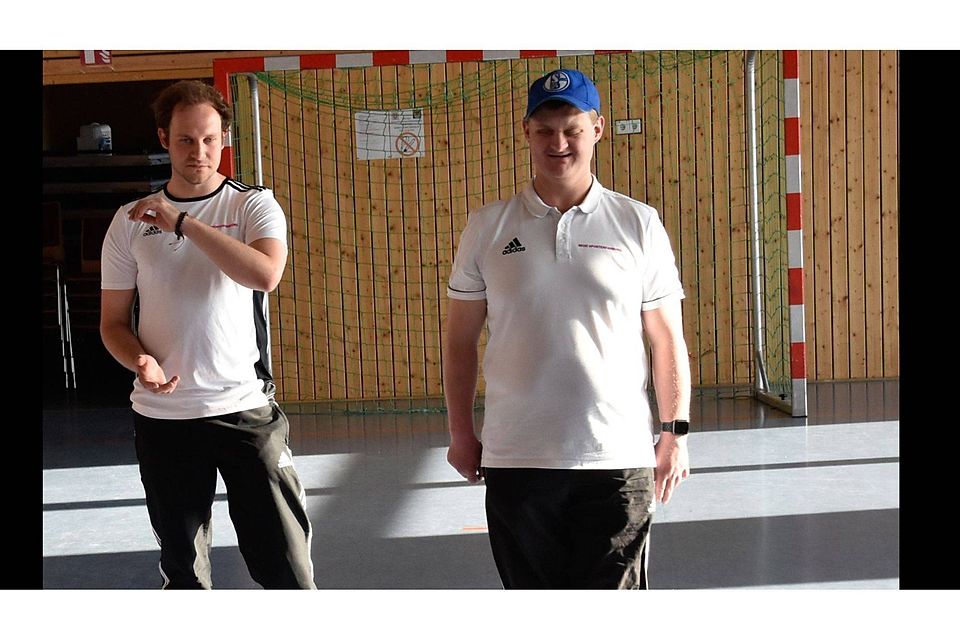

In totaler DunkelheitMit dabei als Moderator war Birk, der mit Daniel Hoß den Mädchen des SVE die Grundlagen des Blindenfußballs im Dialog vorstellte. Sehenden Auges, in einer lockeren Runde auf dem Hallenboden sitzend, schilderte Birk die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit Blinde, Sehbehinderte oder weniger Sehbehinderte auch dem runden Leder nachjagen können. Wobei, das wurde den Mädchen gleich klar, von einem „Nachjagen“ nicht die Rede sein kann. Denn: Man sieht ja nicht, wo man hinläuft. Und genau darin liegen die Brisanz und die sportliche und körperliche wie geistige Herausforderung des Blindenfußballes. Schnell wurde den Mädchen auch klar: Um den Ball erkennen zu können, muss dieser akustisch wahrnehmbar sein. Und genau darin liegt das spielerische Können der Blindenfußballer. Bundesliga-Spieler Hoß zeigte die Ballführung, die besonders eng an den beiden Füßen liegend, sich als kurze Dribblings entpuppte, das Leder immer kurz zwischen den beiden Füßen vor sich her tänzelnd.

Torwart darf „sehen“Der Abschluss, der Torschuss, ist dabei eine besondere Leistung: Denn der Blinde sieht das Tor nicht. Er weiß nicht, wo der Torwart steht. Und hierfür gibt die Regel beim Blindenfußball den Guide her. Trainer oder Teamchef, der hinter dem gegnerischen Tor stehend, der eigenen Mannschaft den jeweiligen Standort auf der Spielfläche mit äußeren Banden zuruft; sie sozusagen dirigiert. Und das bis zum Abschluss mit Torschuss, der erst ab zwölf Meter vor dem Tor erfolgen darf.

Unschwer war auch festzustellen, dass es beim Blindenfußball oft zu Situationen kommen kann, bei denen die Spieler – jeweils vier Feldspieler aus einer Mannschaft – im wahrsten Sinne des Wortes zusammenstoßen, unabsichtlich. Um Verletzungen, vor allem am Kopf zu vermeiden, müssen alle Feldspieler deshalb einen Kopfschutz tragen, der mit einer dunklen Brille gekoppelt ist. Die Brille, auch das besagt die Spielregel, haben alle Feldspieler aufzusetzen. Damit soll, erklärte Birk, sichergestellt sein, dass alle SpielerInnen die gleichen Bedingungen haben; sie also alle gleichmäßig blind sind. Und noch eine Besonderheit zeichnet den Blindenfußball aus: Flachpass ist angesagt. Er bringt den Ball ins Rollen und damit ins Gehör; halbhohe Vorlagen finden nicht den Mitspieler, sind gefährlich. Partner der Blindenfußballer ist die Bande; hier ist Doppelpass angesagt.

Nicht alle Spieler beim Blindenfußball sind blind, denn sonst funktioniert das ganze Spiel nicht mehr. Der Torwart darf als Sehender diesen Vorteil nicht ausnutzen; er hat nur einen begrenzten Spielraum von bis zu zwei Metern vor dem Tor. Danach darf er nicht ins Spielgeschehen eingreifen.

Nach der Theorie kam die Praxis. Die Mädchen des SVE setzten sich Brille und Schutzhelme auf; lernten erst einmal den Umgang mit der „Blindheit“, um sich dann auch im Training auf den Ball und im weiteren Verlauf auf den Torschuss zu konzentrieren. Und es zeigte sich: Einfach ist das nicht; viele wussten überhaupt nicht, wo sie stehen oder wo überhaupt der Ball ist, den man vorher noch hörte, aber beim Schuss nicht mehr traf. Körperbeherrschung und die Fähigkeit, über die Sinne zu erkennen, wie man sich bewegen muss – das passte bei vielen nicht zusammen. Die Juniorinnen sammelten eigene Erfahrungen: Blindenfußball als sportlich gelebte und erlebte Gemeinschaft, die auch Werte von Toleranz und Akzeptanz in das Bewusstsein der Mädchen rückte. Man kann sicher sein: Die Mädchenfußballer des SVE werden Blinden gegenüber eine andere Sichtweise haben.

Das könnte dich auch interessieren

Ehringshausens Neustart in der Kreisoberliga

FRAUEN: +++ Traditionsverein reagiert mit Gruppenliga-Rückzug auf personelle Probleme +++

Gut gespielt, aber verloren

RELEGATION ZUR VL FRAUEN: +++ SG Reiskirchen/Saasen verpasst Aufstieg +++

Reiskirchen muss gewinnen

RELEGATION ZUR VERBANDSLIGA FRAUEN: +++ Sieg mit zwei Toren Unterschied gegen TSV Poppenhausen würde Aufstieg bedeuten +++

Entscheidung am Sonntag

VL RELEGATION / FRAUEN: +++ Reiskirchen/Saasen mit Remis +++